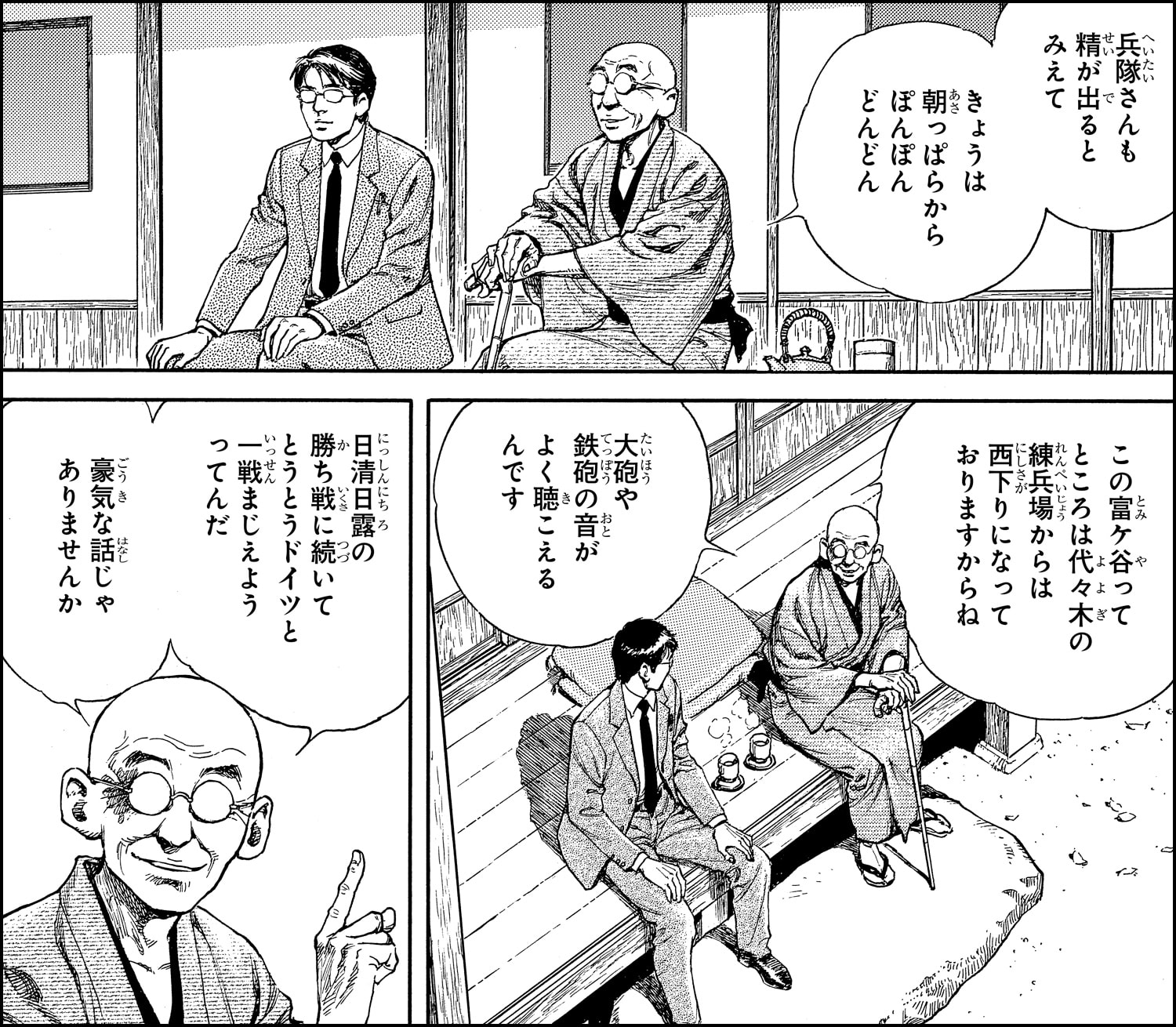

「壬生義士伝」本編中で記者が証言者の稗田利八(元新選組隊士・池田七三郎)に話を聞いたのは大正3年(1914年)ですが、ここで日本(大日本帝国)が日清・日露戦争に引き続きドイツと一戦交えたというのは、第一次世界大戦でのことです。この時点で日本は英国と同盟を結んでいたので(1902年・日英同盟)、我が国も条約に従って敵国ドイツの租借地であった山東半島の青島へ出兵、占領しました 。

ちなみに本編五章(第10巻)では、吉村貫一郎に切腹を命じた南部藩蔵屋敷の差配役・大野次郎右衛門の息子に当たる大野千秋が証言しているのですが、この翌年(大正4年・1915年)に満洲の奉天で千秋が医師として赴任するなか、かなりの医薬品を敵から鹵獲(ろかく)して提供された…といった描写があります。この物資なども当時の、対ドイツ戦(青島出兵)での戦利品と考えられますね。

→初出 第5巻p047

俗に「士農工商」と呼ばれる江戸時代の身分制度ですが、実際には身分の上下規律は大して厳密なものではなかったようです。たとえば武士以外でも脇差を身に着けることはかなり容認されていたし、功績のある有力百姓に苗字帯刀を許す制度は幕府や各藩にもありました(ただしこの場合、あくまでも身分的には百姓のまま)これが「苗字帯刀御免」です。さらに時代が下り享保年間(およそ1720年代)以降から幕末にかけては、武士階級の経済的困窮もあって、武士が「御家人株」を有力百姓町人に売るという制度まで一般化したのです。この場合は株を買った「元百姓町人」も、身分として正規に「武士」を名乗ることが許されます。

ちなみに(本編で稗田利八が語る通り)御家人株は一代で15両、永代で25両が相場だったようですがそれ以上の身分に関しても、たとえば与力が1000両、同心が200両、御徒士(いわゆる下士官クラス)が500両だったといいます。

→初出 第5巻p050

稗田利八(元新選組隊士・池田七三郎)が右の顔半分を「薩長の砲弾に持ってかれた」と語ったこの戦は、戊辰戦争(慶応4年・1868年)の「鳥羽伏見の戦」で敗北し江戸へ舞い戻った新選組が「甲陽鎮撫隊」として改組し、江戸へ進軍する途上の官軍と甲府城をめぐる争奪を繰り広げた戦です。

…なのですが戦闘の帰結は一方的で、近藤勇が率いて一足遅く甲府へ到着した甲陽鎮撫隊300名余は文字通りの寄せ集め、火器砲門など近代兵器の取り扱いすら未熟なまま敗北…というより甲陽鎮撫隊壊滅、で終わりました。

敗因は幕府から5000両の下賜金を与えられ、大名格に取り立てられた近藤勇(大久保大和と改名)が舞い上がって豪遊し行軍の時期を逸したから、などとも酷評されますが、なにせこの時点で新選組の残党は(池田七三郎含めて)わずか70名あまり…要するに主戦力があまりにも脆弱だったのです。一方で別動隊の土方は神奈川方面で隊士のリクルートに奔走しますが全くの空振り。結局、この戦は戦う前から結末が見えていたのですね。

→初出 第5巻p052

江戸時代後期、浪人たちが道場に住み込み居候する(少なくとも食と住環境は保証される)食客の伝統は、かなり多くの町道場で見られた慣習だったようです。

本編三章では、証言者・池田七三郎が牛込飯田町にあった天野道場の食客について語っていますが、実は新選組の母体となった道場「試衛館」にいた多数の居候たちも、ここで言う「食客」でした(斎藤一が初めて試衛館道場を訪ね、沖田総司と剣を交えたたときの様子は、第8巻で詳しく描かれています)。ただ道場側にすれば彼らが月謝を払ってくれるわけでもなく、逆に食費などは完全な持ち出しだったわけですね…まあ道場破りなどに備えた対策には役立ったでしょうが。

ちなみに本編の主人公・吉村貫一郎が脱藩して江戸へ出たときも、最初は町道場の食客や用心棒を務めた…と独白しています(第3巻10ページ)。

→初出 第5巻p054