用語辞典に上げるのも変ですが、江戸末期武士としての矜持(美意識と呼ぶべきでしょうか)として重要なキーワードなのでここに取り上げます。

時代劇通なら常識(?)ですが「背中から一太刀浴びせられる」のは「逃げ傷」で、武士にとっては一生ついて回る恥辱です。逆に戦って正面から受けた傷は「向こう傷」で、こちらは武士の誉、自慢の種になります(もっともその場を生き延びた場合に限りますが)。

なので藤堂平助はこの矜持に従って向き直り、結局は多勢に無勢で討ち取られてしまうわけですが、逆に斬りかかった隊士も「作法にはずれてる」と言われた点も要注意です。「たとえ複数による乱戦でも」剣を振るう場合は対面するのが当時の作法。だから背中を向けている敵に斬りつけるのは卑怯な振舞いなのです。この場合は藤堂平助に呼びかけ、相手が振り向いた時点で初めて剣を振るうことが許されます。

要するに(伊東甲子太郎に対する「闇討ち」はさておき)幕末に確立していた斬り合いの作法は、明らかに「道場剣法」的なルールなのです。もちろん古式に倣えば「まず互いに名乗りを上げてから正面切って」槍刀剣を交えるのが筋ですが、戦国時代に入ると「戦に夜討ち朝駆け、野伏せりに釣り伏せはやりたい放題」となりました。敵の裏をかいて倒すのは戦の常道。これが正攻法に先祖返りしたのは、まさしく徳川三百年と呼ばれた平和な時代の賜物です。そして間もなく…いや七条油小路の惨劇のすぐ後で勃発する戊辰戦争では、もはやこんな作法は吹き飛び、刀に対して鉄砲の連射で一気にカタをつける新時代が到来してしまいますが…。

→初出 第6巻p053

ともすると見落としてしまう用語ですが、ここではたいへん重要な文言です。

もとより京都に薩摩藩邸が置かれていたのは当然ですが、問題なのは「御陵衛士の残党たち」が、伊東甲子太郎及び服部武雄ほか三人の幹部を失ったあと、この薩摩藩邸に駆け込んで匿われた…と元池田七三郎が語った点です(これは噂話ではなく事実でした)。

本編第四章(第8巻&9巻)の斎藤一編に詳しいのですが(本章の用語辞典第4回「御陵衛士」および第5回「赤報隊」の項にも関連する内容があります)、この新選組と分派した御陵衛士との路線闘争の根は結構深いものでした。ちょっと目には佐幕集団である新選組の中に、勤王で薩摩の別働隊的な「伊東甲子太郎のグループ」が紛れ込み、彼らが御陵衛士として分派したのを契機に新選組は粛清した。正体を現した残党(生き残り)は薩摩屋敷に逃げ込んだ…と単純に解釈されかねません。

ここで経緯を語り始めるとキリがありませんが、端的にいえば新選組が佐幕…と考えられたのはあくまで彼らの主君が会津藩の松平容保公だったから、会津藩が親幕府路線(一会桑政権)側に立っていたから、という理由です。実際に長州を敵に回した戦(蛤御門の変)では薩摩とは味方の関係でした。薩摩が裏で薩長同盟を結び、大政奉還から後には長州と薩摩があからさまに手を組んで倒幕に走ったために敵側に回ったまでのこと。

ことに慶応4年(明治元年:1968年)前後の、オセロのごとく敵味方がバタバタひっくり返った時勢にあって、むしろ政治的思惑に影響されず「主君に忠実なガードマン」的立ち位置を保った近藤勇たち新選組が、結果的にワリを食ったのだ…とも言えるでしょう。

→初出 第6巻p055

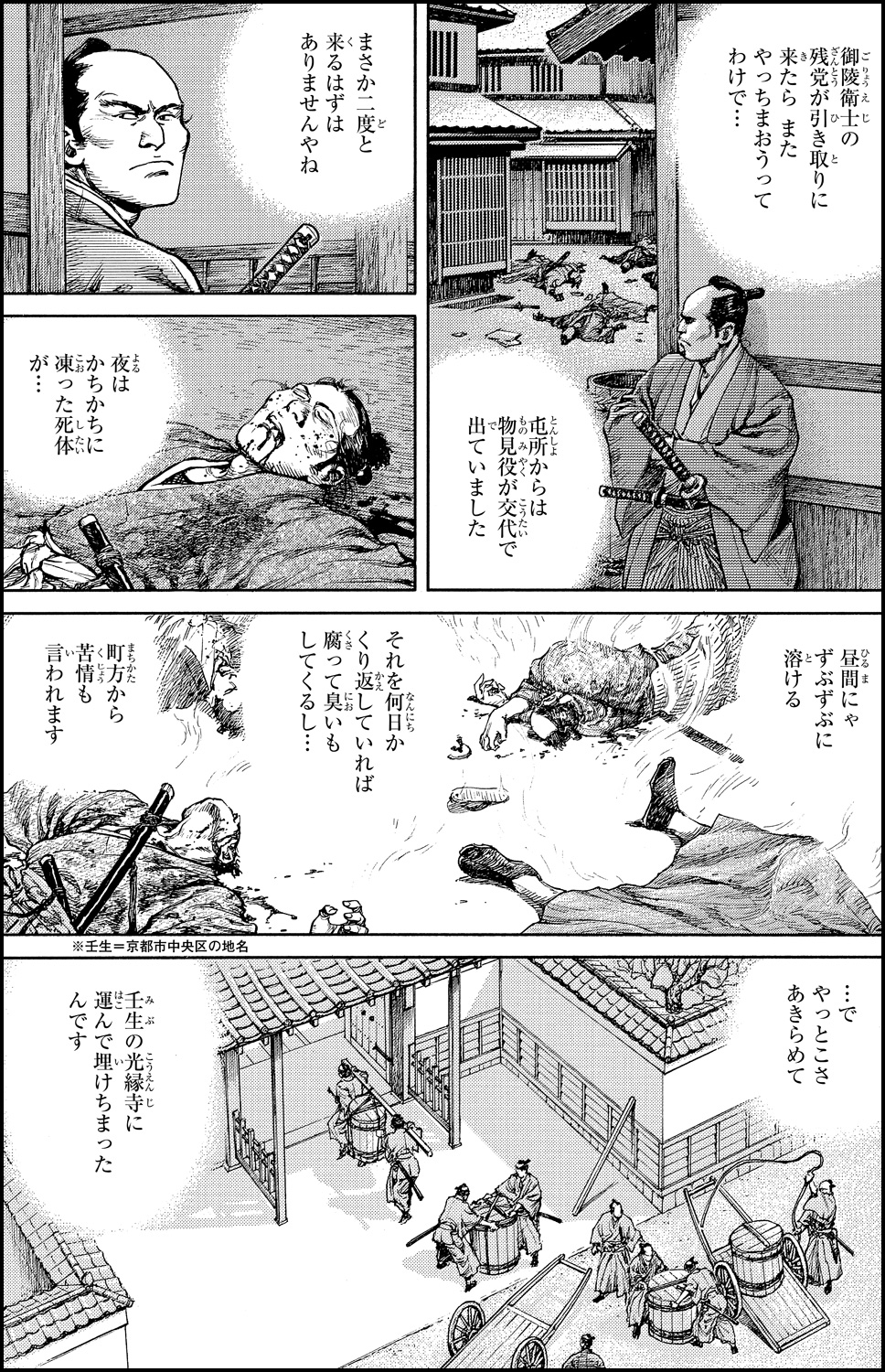

最初に新選組の屯所が置かれた壬生の八木邸から200mあまり東に位置した、いわば新選組隊士御用達(?)の墓所がある浄土宗の寺院です。のちに新選組総長まで勤めた山南敬助と昵懇だった良誉(りょうよ)上人との関係もあって、切腹した新選組隊士たち27名もここに埋葬され、弔われることになりました(最終的には山南敬助本人も切腹し、ここに墓所があります)。本編第2巻冒頭では、語り部で元隊士・竹中正助(居酒屋・角屋の親父)の口から、局中法度に違反して切腹させられた隊士の後始末と、光縁寺に運ぶエピソードが語られています。

ちなみに「七条油小路の惨劇」で殺害され、一時期(新選組の命により西本願寺の勤王僧らが引き取ることは許されず)光縁寺に埋葬された伊東甲子太郎たち御陵衛士4名は、新選組が京都を離れたのちに泉涌寺塔頭(たっちゅう=本寺の高僧の死後、遺徳を偲んで造られた別院)である戒光寺に改葬されています。

→初出 第6巻p059

俗にいう「みぞおち」のことで、人体の腹部、中央にある窪んだ部分です。鳩尾(きゅうび)、心窩(しんか・しんわ)などとも呼ばれます。ここには多数の交感神経が集中していて痛覚が特に鋭敏なため、衝撃を与えると強い痛みを感じます。また衝撃が横隔膜を刺激して、瞬間的な呼吸困難に陥ることもあります。そのため武術全般ではここを急所として狙う技が一般的です。吉村貫一郎が沖田総司の突きを称して「正眼からまっすぐ敵の水月に入る」と言ったのは、刀の切先(きっさき)を相手の目に向け中段の構えで、素振りも見せずにいきなりみぞおちを突く、という動作を意味します。

七条油小路で吉村が相対した服部武雄もあのとき鎖帷子を着込んでいましたから、斬りつけても手傷を負わせることはできず、突きで臓腑を仕留めるしかなかったわけですね。

→初出 第6巻p062

「お突きは死(に)太刀」というのは剣術や居合術、斬術の常識といわれています。その理由は本編中で吉村貫一郎が詳しく語っていますが、確かに「七条油小路」で戦った服部武雄の立ち位置で考えたら、あのとき仮に一撃で吉村に対して「突き」を決めて首尾よく倒したとしても、刺した剣が抜けなければ他の新選組隊士に取り囲まれた状態で勝機は全くなかったでしょう。

逆に、沖田総司の「三段突き」がいい例なのですが、新選組のような不逞浪士探索を任務として室内に踏み込む戦いが多い場合、剣をむやみに振り回さず柱や鴨居などを避けて敵を一点で仕留める「突き」は、相当に有効だったと思われます。

→初出 第6巻p066