本編『壬生義士伝』は、吉村貫一郎という南部に生まれ、出奔し、そして新選組に身を投じて散った一人の幕末武士の生涯とその子孫たちのその後までを、彼にかかわった様々な人々の「証言」によって描いています。なので描かれる年代も、幕末をはさんで明治、そして大正時代まで、かなり章によって前後するのですが、今回コラムはいったん「維新」より少し前の幕末戊辰戦争の頃に戻って、この激動の時代に巻き起こった戦争の、不思議な風俗のことを取り上げてみましょう。

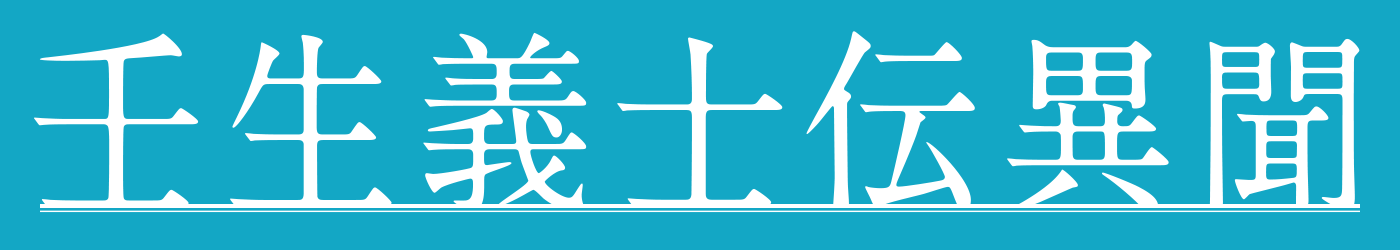

本編の「斎藤一編」第9巻では、新選組隊士たちも加わった会津兵を中心とした幕府軍と、薩摩を中心とした官軍が慶応4年(明治元年・1868年)鳥羽伏見で激突した迫真の戦闘が描写されています。俗に「淀千両松の戦い」と呼ばれる激戦です。

これが大政奉還後に勃発した「戊辰戦争」における本格的な陸戦の皮切りともいえるのですが、両軍の兵たちの様子があまりに異なっているのは見た目にも明らかですね。

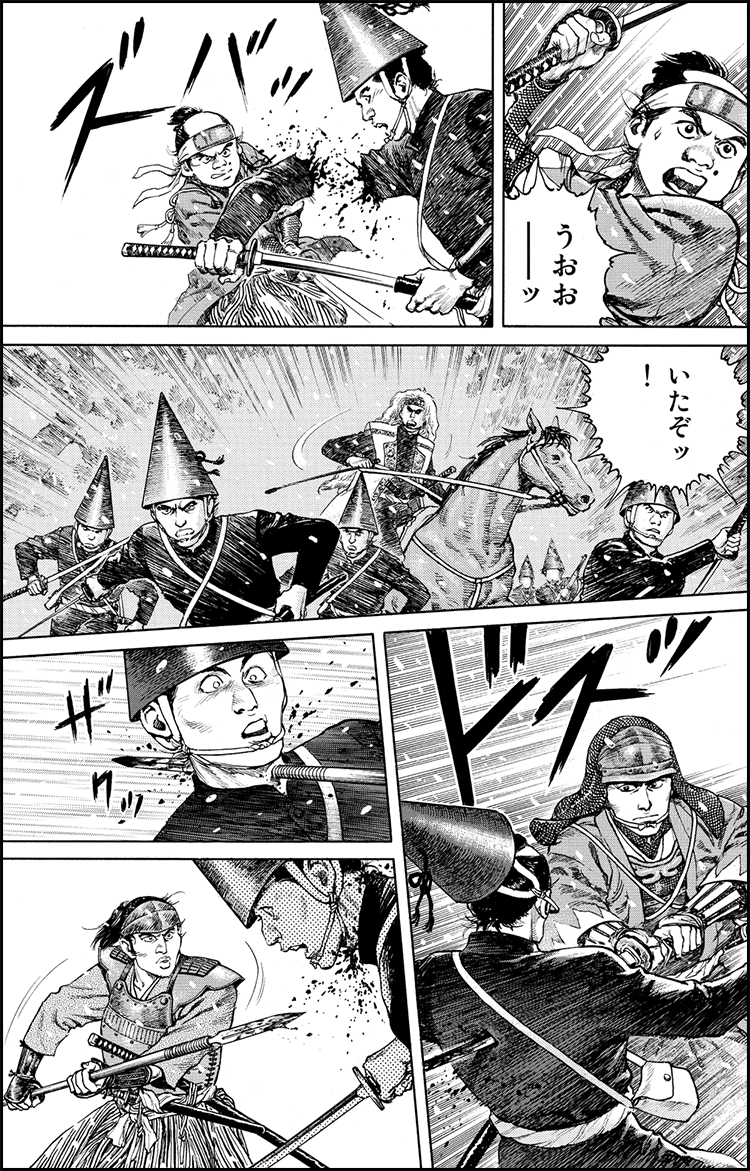

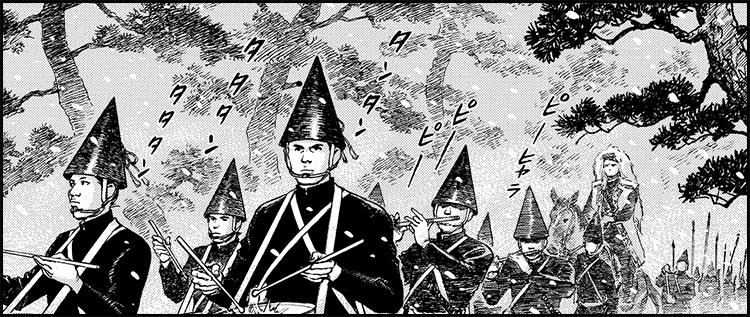

薩摩兵中心の官軍側はいわゆる西洋風の軍装、しかも指揮官は奇妙な獅子頭を被っています。さらに武装はライフル(おそらく最新式スペンサー銃)中心。対して幕府側兵士は(甲冑鎧こそ捨てていますが)旧来のまま、槍刀で戦場に斬り込み!

両軍激突して白兵戦に持ち込めば新選組隊士の刀剣術にも分はあっただろうけど、長射程から放たれる官軍の火力は圧倒的で、幕府軍は雪崩を打って敗走したのは当然でしょう。実際問題、この「淀千両松の戦い」以降、新選組副長・土方歳三は戦で刀をライフル銃へと持ち替えて戦うことを決断します…いや別に「刀を捨てた」わけではなく、メインの得物に切り替えたというだけですけど。

ちなみにこの官軍(薩摩軍)の軍装、基本は文久3年(1863年)に起こった薩英戦争以降、急速にイギリスと接近した薩摩が西洋式軍制採用とともに取り入れたものですが、指揮官の妙な被り物(獅子頭)は(本編中でも斎藤一が解説していますが)「シャ熊(しゃぐま)」と呼ばれ、官軍では薩摩軍が黒(黒シャ熊)、長州軍が白(白シャ熊)、土佐軍が赤(赤シャ熊)と決められていました。

また18世紀以降、西洋では頭部の武装にヘルメットは使用されなくなりました。ライフル銃の登場でヘルメットの防弾性が無意味になってきたのが理由のようです。これ以降、ヘルメットの防弾性が向上して戦場で復活するのは、第一次世界大戦あたりからのようですね。なので幕末のわが国では、三角帽子のような「ペトロン笠」(薩摩軍ではこれを改良した「半首笠」)を兵士に被らせていました。

ただ、ここでひとつ異説があって…そもそも官軍指揮官の「シャ熊」、実は戊辰戦争で官軍が江戸へ無血入城した折、江戸城の蔵に大量の「シャ熊」被り物が保管されていたため、これを各藩指揮官の目印として流用した、ともいわれているのです。となると、官軍指揮官が色とりどりのシャ熊を被って戦場に立つのは慶応4年(明治元年・1868年)上野・彰義隊の戦い以降…ということになりますが(つまり、鳥羽伏見の戦いでは使われてない?)…まあ、このあたりは歴史のミステリーということにしておきましょう。

さて実際問題として「徳川三百年」太平の世が、嘉永6年(1853年)のペリー来航でいきなり戦乱の世に目覚めたという歴史的事実で…正確には江戸幕府開闢以降、我が国が最後に戦火に見舞われたのが豊臣家が滅亡した「大坂夏の陣」の慶長20年(1615年)で、その次の内戦が第二次長州征伐の慶応2年(1866年)とすると、およそ250年もの間、我が国は全く戦争を体験してなかったことになるワケですね。

ちなみに「第一次」長州征伐は長州藩側が家老の首を差し出して幕府側に恭順したので(つまり実際に戦火を交えたわけではないので)除外します。まあ実際にはそれ以外にも「ナントカの乱(変)」みたいな小競り合いだったら江戸時代を通して結構起きてますし、さらに正確にいえば、この長州征伐より3年前の文久3年(1863年)、薩摩藩は久々の対外戦争をイギリス相手にブチかましてますけどね(薩英戦争)。それに翌年の元治元年(1864年)には長州藩も、米英仏蘭の四国艦隊相手に馬関戦争を起こしてるか…まあ細かいことは置いておきましょう。

重要なのはおよそ250年もの間(戦乱がなかったのだから当然だけど)ほとんど進歩してなかった軍事技術が、いきなり幕末の10数年で一気に欧米の新技術導入で「強制的に」大改革した…というか、させられてしまった事実です。

いちばん極端なのが兵装…ほとんど戦国時代の火縄銃から進歩しなかった鉄砲は、いきなりライフルに取って替わられた、青銅製の大砲は長射程のアームストロング砲に替わった。先にお話しした戊辰戦争(淀千両松の戦い)で幕府軍(会津と新選組連合軍)が官軍(薩摩軍)にボロ負けした原型も、実はほんの2年前の「第二次長州征伐」あたりで見えてたワケですね。

まあ『壬生義士伝』本編では第一次長州征伐から薩長同盟に至る大転換、第二次長州征伐での幕府軍の(15万vs1万という兵力差にも関わらず)大敗北! そして倒幕…と至る詳細な経緯は語られていないので…それに語り始めると長くなって面倒だから省略しますが…一つだけ付け加えるなら、長州側の大勝利は単に武装に差があったからではない、ということです。

それこそ火縄銃の幕府vsミニエー銃(坂本龍馬率いる海援隊が都合つけたともいわれています)の長州、鎧兜甲冑姿の幕府vs近代軽装備の長州…なんて(時代が200数十年ほどワープしたような)両軍に装備の差があったわけでもありません。

まあ各藩寄せ集めの幕府側には、赤揃えの甲冑を纏って槍と刀で武装した…まるで関ケ原の生き残りみたいな…彦根藩兵なんかも混じっていました。当然、重くて機動性に欠けるうえ、ミニエー銃の弾は甲冑鎧を貫通して逆に破片が身体にめり込み怪我が悪化する。そのうえ地の利を利用した神出鬼没で攻めかかる長州兵のゲリラ戦法に翻弄され、挙句は(芸州口の撤退戦でのことですが)水に落ちた兵が甲冑の重さで多数溺死するといった醜態まで晒す始末。結局、ここで戦国時代の遺風は完全に退場するわけです。

ただ一方では最新兵器アームストロング砲まで備えていた精強の肥後熊本藩も小倉口(戦線)には控えていたし、紀州藩のように近代装備をいち早く採用していた部隊投入で、局地的には一進一退の攻防が繰り広げられたのも事実。

結局、幕府側の命令系統は不統一で士気も低く、戦略もバラバラだったのが最大の敗因だったようです。それに対して長州側は散開戦略(一種のゲリラ戦法)を駆使して機動的に奇兵隊を組織運営した高杉晋作や参謀の大村益次郎の指揮の下、各戦線で長州側は勝利を収めます。で、最後は総大将(徳川家茂)の急死で長州征伐は終戦講和…事実上、幕府の大敗北で戦は終了。もちろんこの幕府の権威失墜が、雪崩を打って倒幕へと時代を動かしてしまったワケですね。なにせ…繰り返しますが、幕府連合軍15万を投入した挙句、わずか1万程度の長州軍にボロ負けしたのだから!

この長州征伐で幕府は見事なまでに醜態をさらしたワケですが、その反面で…実は「幕府陸軍」自体は、フランスなどの指導の下で(おそらく薩長をしのぐ?)西洋式軍制と装備を充実させていたのです、意外なことに。

創設は安政元年(1854年)というから、黒船来航の翌年。旗本御家人を動員して歩兵・騎兵・砲兵の三編成の本格的なものでした。途中で(悪名高い)井伊直弼大老の妨害で西洋式軍備が中座したりもしたけれど、最終的には慶応の軍制改革を経て、合計8個連隊24000人余りを擁する日本最大の軍隊組織にまで拡大するのですね。

…なのだけど、戦績の方はというと…初戦で水戸天狗党の乱を鎮圧したのは良いとして、その後の第二次長州征伐では芸州口の戦線に(先にお話しした旧態然とした彦根藩らの軍勢があっけなく壊滅したあとを受けて)投入されるのですが、諸藩と足並みが揃わず、結局幕府方の小倉藩離脱、そして徳川家茂死去で撤退。

さらに戊辰戦争勃発ののちも、指揮命令系統が混乱した挙句、指揮官(陸軍奉行)戦死のあと大坂へ撤退。で、総指揮官の徳川慶喜は海路で大坂から江戸へ逃走!

その後の戦いも情けないほどの負け続けで(なので詳細は省略します!)、最終的には明治元年(慶応4年・1868年)、本編『壬生義士伝』第二の主人公(?)吉村嘉一郎も参戦した箱館戦争の降伏をもって壊滅します。

実際、フランス指導協力でのもと(一部はイギリスの指導もあって)西洋式軍制を学び、しかもゲベール銃やらスペンサー銃、四斤山砲などといった最新兵器も多数保有していながら、なんでここまで…と嘆きたくなるけど、さてその根本的敗因は…?

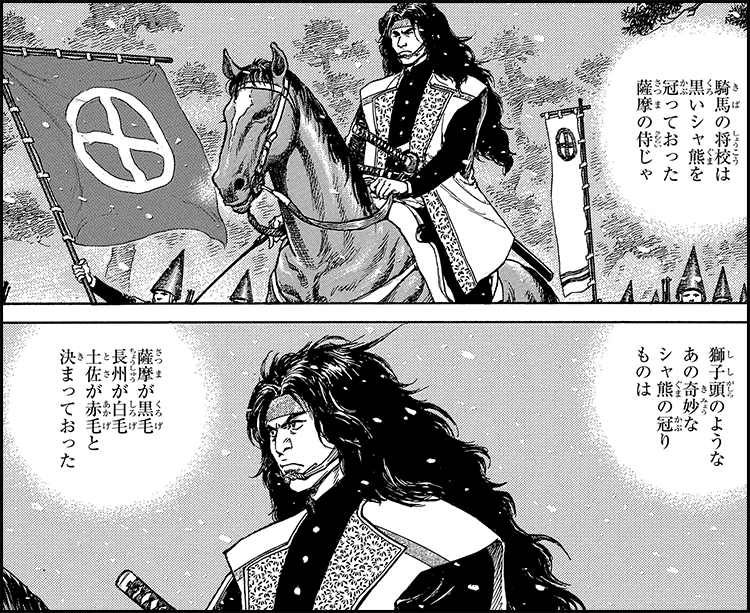

もちろん一番には「幕府の権威失墜」によって倒幕勢力が勢いづいたこと、幕末にそれこそ「燎原の火の手のごとく」広がった勤王思想が後押ししたこと…でしょうけど、究極的には、やはり「錦旗」だったのではないでしょうか。

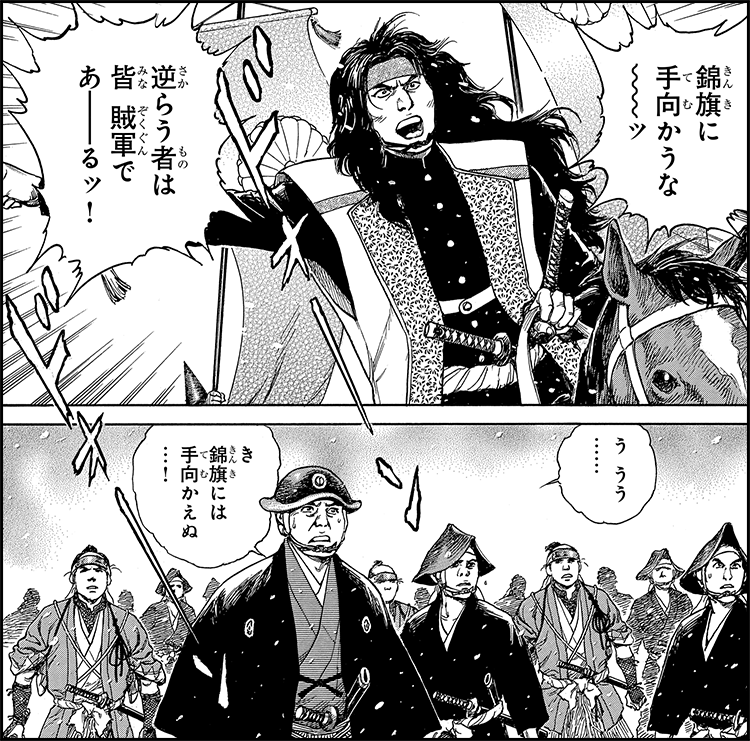

本編「斎藤一編」第9巻でも、その「錦旗」つまり「官軍の御旗(みはた)」が幕府軍に与えたインパクトの大きさを象徴するシーンがあります。

戊辰戦争初期「淀千両松の戦い」で、会津と新選組の連合軍が、薩摩軍(官軍)の掲げた錦旗で一気に戦意喪失となりかける場面。現代人は「たかが旗一枚で…」的感覚にとらわれがちですが、戦場での旗(戦旗)の重さは近代戦においても想像以上のものがあります。それこそ旗一つ獲り合って幾多の血が流れる…第二次大戦で、硫黄島争奪戦の折にアメリカ軍が摺鉢山の山頂に星条旗をブチ立てた、あのシーンを思い浮かべて頂けば分かりやすいでしょう。

そういえば最近ではとんと聞かないけど、官軍が江戸へ進軍する際に歌われたという行進曲に「トンヤレ節」という歌があります。

「宮さん宮さんお馬の前に、チラチラするのは何やれな、

トコトンヤレトンヤレナ♪

あれは朝敵征伐せいとの錦(にしき)の御旗(みはた)じゃ知らないか、

トコトンヤレトンヤレナ♪」

ちなみに「宮さん」というのは後の明治新政府の総裁で、官軍では東征大総督を兼任した有栖川宮熾仁親王(ありすがわのみや たるひとしんのう)のことです。

実はこの歌は明治になってから日本全国に広まったのだ、という説もあり、実際に東征軍が道中で歌ったかは疑問だけど(たぶんフカシだと思う)、そもそも軍楽隊が進軍の先頭でマーチを奏でるなんて光景自体が戦国時代では考えられぬ、ある意味で新時代の到来を告げる象徴だったのかもしれません。

さて次回は少々趣向を変えて(最近、世界的に温室効果ガスによる「気候変動問題」がトレンドだし)吉村貫一郎の故郷を襲った「飢饉」の主因、南部の苦境の裏にあった背景をちょっと考察してみましょう。